L’égyptomanie lyonnaise. Promenade, du passé au présent, à la rencontre des monuments

Egyptomania in Lyon. A walk from past to present to discover monuments

- Charlotte Lejeune

|

L’égyptomanie française est trop souvent limitée à quelques sphinx d’Ancien Régime, le style « Retour d’Égypte » sous Napoléon Ier, le travail de Champollion et la participation de l’Égypte aux expositions universelles parisiennes à la fin du XIXe siècle. Et il est vrai qu’il y a beaucoup de monuments égyptomaniaques en bord de Seine, de sorte que l’obélisque de la Concorde se sent moins nostalgique ! Mais il ne faut pas pour autant oublier les villes provinciales. Cet article prend Lyon en exemple. Au bord du Rhône et de la Saône, la cité est proéminente à plusieurs époques de l’histoire de France : elle est « Capitale des Gaules » durant le Haut-Empire romain et le centre du grand commerce international à partir du XVIe siècle, époque où naît le « goût de l’Égypte ». L’importance de l’architecture égyptisante, éphémère ou permanente, croit avec la place de la ville dans la géopolitique européenne, et sa richesse. Des aegyptiaca d’époque romaine à la pyramide du Centenaire de Saint-Fons, l’égyptomanie a laissé ses traces que je vous propose de découvrir comme en visite guidée. Dans cet article, il sera donc question de pyramides, d’obélisques, de sphinx… mais dans la belle ville de Lyon ! Mots clés : Égyptomanie - Lyon - ville - sphinx - obélisque - pyramide - fontaine - cimetière - Antiquité - Renaissance - Histoire - visite guidée French Egyptomania is too often limited to a few sphinxes from the ‘Ancien Régime’, the Bonaparte revival style, the work of Champollion and the participation of Egypt in the Parisian world’s fairs at the end of the XIXth century. And it is true that there are many Egyptomaniacal monuments along the Seine, so that the obelisk on the Concorde feels less nostalgic! But provincial cities are not to be left behind. This paper will take Lyon as an example. in the south of France, on the banks of the Rhône, the city was prominent in several periods of French history: it was the "Capital of the Gauls" during the High Roman Empire and the centre of great international trade from the 16th century onwards, when the Egyptian Revival was born. The importance of Egyptomaniacal architecture, whether ephemeral or permanent, increases with the city's place in European geopolitics and its wealth. From the aegyptiaca of the Roman period to the Centennial pyramid of Saint-Fons, Egyptomania has left its traces that I propose to discover as a guided tour. Then, obviously, in this paper, we will talk about pyramids, obelisks, sphinxes... but in the fine city of Lyon! Keywords: Egyptomania - Lyon - city - sphinx - obelisk - pyramid - fountain - cemetery - antiquity - XVIth-XVIIth centuries - History - guided tour |

Un obélisque à Vaise pour Henri II

Des monuments pour les entrées d'Henri IV

À Vaise, un obélisque pour accueillir les voyageurs

Les pyramides de l'église Saint-Paul

Deux obélisques pour la chapelle de la Trinité

Sur la place des Terreaux, une fontaine égyptisante

Place Sathonay, antre des lions

L'obélisque-fontaine de la rue Burdeau

Un monument souvenir des martyrs de 1793 aux Brotteaux

Un palais impérial à la Confluence

|

Rechercher l'Égypte dans Lyon, capitale des Gaules durant deux siècles, peut sembler une gageure, tant la ville a été marquée par les constructions romaines ; car Lyon n'est pas Rome, décorée d'obélisques et de statues prises à l’Égypte par les empereurs. Rien de tel à Lyon, du moins rien ou presque qui n’ait survécu. Lyon n'est pas non plus Paris où abondent hôtels particuliers gardés par des sphinx à némès et parcs aux fabriques égyptisantes des XVIIe-XVIIIe siècles. Lyon a néanmoins beaucoup à offrir ! Faut-il encore savoir ce que l’on entend par l’égyptomanie, car le terme n’a pas encore trouvé sa place dans les dictionnaires usuels ! Différents termes sont employés selon les époques et les pays – Egyptian Revival, Nile Style, Pharaonisme, goût égyptien, etc. – qualifiant ce que Jean-Marcel Humbert décrit comme un phénomène universel désignant la réutilisation des thèmes décoratifs de l’Égypte ancienne à l’époque moderne. Il convient en outre de ne pas confondre l’égyptomanie avec le style égyptisant, pratiqué en particulier par les Romains, consistant à imiter servilement les créations anciennes sans leur apporter d’actualisation. Celui-ci va lui-même inspirer l’égyptomanie des premiers temps, comme en témoignent les monuments visibles à Rome. L’égyptomanie ne recouvre pas non plus les notions de l’égyptophilie, désignant la passion pour l’Égypte ancienne en divers domaines, et de l’égyptologie, qui est la discipline scientifique portant sur l’étude de la civilisation pharaonique. Enfin, la figuration d’une vue d’Égypte, reconnaissable à la présence d’un monument ancien, du Nil ou toute autre particularité du pays, relève de l’exotisme ou l’orientalisme. En d’autres termes, l’égyptomanie se définit comme un compromis artistique entre, d’une part un artiste s’inspirant de l’Égypte pharaonique, telle qu’il l’appréhende à partir de récits de voyage, d’ouvrages scientifiques, de réalisations égyptisantes antérieures ; et d’autre part le public moderne au goût et à l’usage duquel sont adaptées des figures antiques. Ainsi le sphinx, forme statuaire incarnant la royauté solaire en Égypte ancienne, porte bien le némès caractéristique des pharaons, mais est employé depuis l’époque moderne à cracher l’eau de fontaines ! L’égyptomanie s'appuie donc sur les éléments décoratifs les plus spectaculaires ou les plus mystérieux de l'art égyptien antique – « la sainte trinité » pyramide-sphinx-obélisque – complétés d’éléments caractéristiques aussi nombreux que les signes hiéroglyphiques eux-mêmes, pour leur donner un nouvel usage, et donc une nouvelle vie. La trilogie pyramide-sphinx-obélisque se transforme souvent en duo, du fait de la confusion entre la forme pyramidale et l’obélisque : de ce fait c’est plus souvent un obélisque pyramidal, aiguille sur une base élargie et sans pyramidion, qui est élevé : il s’agit de déviations involontaires de l’œuvre égyptomaniaque par rapport au modèle antique. Enfin, l’égyptomanie confère une dimension supplémentaire à la figuration artistique, car, très rapidement, toute référence à l’Égypte connue par la Bible et les premiers explorateurs se double d’une référence aux mystères de cette civilisation : mystère d’une écriture figurative restée longtemps indéchiffrable, mystère de la statue de sphinx dont le nom et l’attitude sont associés à l’énigme de la sphinge grecque et au mythe d’Œdipe ; mystère de la construction et de l’usage des gigantesques pyramides, longtemps considérées comme les greniers à blé de Joseph. Au XVIIIe siècle, ce mystère s’inscrit en résonnance de l’ésotérisme et fleurit dans les loges maçonniques françaises, à Lyon en particulier. Puis, avec le retour de l’expédition d’Égypte de Bonaparte, toute réalisation dans ce style, en France et en Grande-Bretagne, est une référence au général futur empereur, et un symbole de cette époque. L’égyptomanie dans l’architecture urbaine fait entrer, dans la ville, à la fois mystère, voyage et aventure. C’est bien avant André Chastel et son Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique publié en 1959, où l’historien d’art décrit la décoration des appartements Borgia au Vatican par Pinturicchio dans les années 1490, qu’apparaît le terme « égyptomanie ». En effet, dès le 8 juin 1850, le quotidien Le Messager du Midi commentait ainsi une fête républicaine, sous la plume du journaliste F. Danjou : « C’est aujourd’hui la grande fête égyptienne pour l’anniversaire de la proclamation de la République française. Quand je dis égyptienne, c’est qu’en effet, si Champollion revenait au monde, et qu’il vint se promener sur la place de la Concorde, il se croirait transporté dans la fameuse Crocodilopolis. » Dans la seconde colonne, le journaliste conclut : « Le peuple, à défaut de spectacles plus réjouissants et surtout plus nationaux, se contentera du spectacle égyptien et payen (sic) qu’on va lui donner ; disons plutôt, que nous lui donnons, car c’est la France qui paie les frais de cette Égyptomanie. 1 » Si le terme n’a donc pas deux siècles, succédant probablement à l’expression « Style Retour d’Égypte » après l’Empire, l’égyptomanie est perceptible dans l’art occidental depuis le XVIe siècle au moins, et cela tant Lyon et dans ses environs qu’à Paris et dans les demeures royales. Chaque époque a ses points d’intérêt en fonction de l’actualité de la redécouverte de l’Égypte, et chaque époque apporte sa propre relecture, son propre détournement, sa propre nuance stylistique, aux monuments égyptiens redessinés, de sorte qu’une aiguille de pierre de l’Ancien Régime ne ressemble pas à un obélisque du XXe siècle. En remontant le fil de cinq siècles d’égyptomanie, je vous emmène en visite dans la « Capitale des Gaules » à la recherche des monuments, petits et grands, encore présents ou disparus sans laisser de traces, qui laissaient à voir le goût de l’Égypte dans notre région. Cet article en forme de carnet de promenade est le compte-rendu d'un travail de recherche en cours et sera amendé et complété par des publications ultérieures. Il doit beaucoup à deux publications antérieures : à peu d'exceptions près, les monuments lyonnais, éphémères ou permanents, sont recensés dans la seconde thèse de Gilbert Gardes, publiée en 1986 en sept volumes (Gardes, 1986b). Jean-Pierre Farel a présenté un article passionnant sur l'égyptomanie lyonnaise (Farel, 2005), dans lequel il étudie de nombreux monuments égyptomaniaques ou égyptisants présentés ici, article qu'aujourd'hui j'amende et complète.

Notre pérégrination commence sur la plus haute des collines lyonnaises, où a été fondée la colonie de Lugdunum. Lyon n’est pas Paris et son Père-Lachaise, abritant la tombe de Jean-François Champollion, mais sur le plateau de Fourvière nous pouvons visiter le cimetière de Loyasse. Le plus célèbre cimetière lyonnais est parfois comparé au Père-Lachaise pour l’importance des personnes qui y sont enterrées, et l’intérêt patrimonial des monuments. Ces deux cimetières sont en effet contemporains, mais organisés de façon très différente : quand le Père-Lachaise fut conçu en 1804 comme un jardin funéraire romantique, boisé et vallonné, le cimetière de Loyasse, ouvert en octobre 1807, fut dessiné par l’architecte de la ville, Joseph Gay, en 1810, en s’appuyant sur des préceptes rigoureux de géométrie : sur un terrain plat il traça un cercle comprenant à l’intérieur l’espace de quelques sept cents fosses, concessions ordinaires destinées à être renouvelées rapidement. Autour, sur les allées 81 et 79, des concessions longues, pour des tombeaux de famille, furent vendues à des personnes désireuses d’élever un monument. L’ensemble est aéré, sorte de ville des morts idéale. Il était donc l’un des premiers cimetières aménagés selon ce qui allait devenir la norme française en la matière (Hours, 1996 : 13-19 2). Les premiers monuments se dressèrent donc sur les allées circulaires 81 et 79 puis le long du mur d’enceinte – allées 59 et 61 – et dans les allées 7 et 9. Le cimetière fut agrandi une première fois vers le sud en 1830 – autour des allées 1, 2, 4 et le carré des prêtres - et une dernière fois vers l’ouest en 1840. Par la suite, un « nouveau cimetière de Loyasse » fut aménagé en 1854, avant que n’ouvrent aussi les cimetières de la Guillotière et de la Croix-Rousse. L’espace pour les sépultures « ordinaires » se réduisit au fil des années en faveur des concessions de terrains, faisant de Loyasse, dès le milieu du XIXe siècle, le cimetière des classes aisées. Une visite au cimetière de Loyasse a toute sa raison d’être dans le cadre de la recherche de monuments imitant ceux de l’Égypte : l’art funéraire prit son essor au tout début du XIXe siècle, lors de la création des cimetières détachés des églises et aux périphéries des villes : un décret impérial de juin 1804 – mise en application d’un édit royal de 1776 – poussa enfin au transfert des cimetières loin des habitations avec la création des inhumations individuelles et des concessions funéraires. De nouvelles aspirations individuelles purent se réaliser, témoins d’un profond changement de perception de cadre funéraire dans les mentalités européennes. De plus, si localement, l’époque était à la redécouverte des monuments de l’Antiquité lyonnaise – nous y viendrons par la suite – nationalement c’est le style « Retour d’Égypte » qui l’emporta et qui laissa des traces à Loyasse (pour approfondir sur le goût de l’antique dans l’architecture funéraire, voir Hours, 1996 : 79 sqq). En effet l’expédition de Bonaparte en Égypte fut à l’origine d’un engouement tel pour la terre des pharaons que beaucoup pensent que l’égyptomanie commença en 1799 seulement, avec le retour en France de Vivant Denon et la publication de son Voyage dans la Basse et la Haute Égypte. La « mode d’Égypte » se traduisit par la multiplication de formes égyptisantes dans le mobilier, la vaisselle et l’architecture durant les premières décennies du XIXe siècle, et survécut largement à l’Empire, bien qu’elle fût très liée au mythe de Napoléon. Elle laissa donc aussi des traces dans les monuments des cimetières au XIXe siècle. À côté des temples de styles grec et romain, les pyramides et les obélisques s’imposèrent dans le paysage dès 1817, laissant peu de place à des éléments plus isolés comme des sphinx. Ces monuments étaient généralement réalisés en calcaire régional, blanc, gris, jaunâtre : la pierre de Lucenay et la pierre de Villebois qui, en ville ou au cimetière, assurent une solide assise aux constructions. Les monuments symboles de l’égyptomanie lyonnaise les plus fréquents à Loyasse sont les obélisques ; ils ne sont néanmoins qu’une quinzaine, ce qui est peu comparé au cimetière de Saint-Etienne et si on songe à l’engouement pour l’Égypte à l’époque où ils furent élevés (1817-1895, la majorité avant 1843). Ils montrent néanmoins une grande diversité d’aspects, de tailles (d’un mètre à une dizaine de mètres) et de techniques de construction (monolithe ou en assises de pierres), tout en étant majoritairement posés sur une base simple : ce ne sont pas des monuments égyptisants copiant l’obélisque pharaonique mais des monuments égyptomaniaques. Le plus ancien est dressé en 1817 pour le Général Martin et en mémoire de son frère le Major Martin, inhumé en 1800 à Lucknow, Indes, et qui créa par testament l’École de la Martinière (allée 81 nord ; Hours n° 444 ; Fig. 1). Entouré d’une grille de ferronnerie, construit en pierres de Villebois, il se dresse sur un haut piédestal. À son premier tiers de hauteur, une corniche débordante à motifs grecs – frontons triangulaires, acrotères de palmettes et antéfixes – le ceint. Le reste de l’obélisque porte de fines gravures de figures ornementales, que nous devons à Pierre-Marie Prost (1776-1855) : à l’avant un trophée entremêlant cornes d'abondance, têtes d'éléphant et perroquets, évoquant ainsi les Indes Orientales, à l’arrière un lion brandit une épée et un étendard fleurdelisé, avec une inscription au nom du premier défunt. Le sculpteur grave aussi des motifs qu’il reprend dans de nombreux monuments postérieurs et qui ont pour conséquence d’unifier le style du cimetière : couronne mortuaire, ancre, torche, chouette. C’est donc un monument composite étonnant.

Citons ensuite un obélisque tronqué couronné en double bâtière de 1824 pour la tombe Revol, dans un ensemble de cinq tombes de concessions diverses (allée 7 ouest, Hours n° 147 – inconnu de la conservation des cimetières en 2022). Le monument du peintre Claude Fayolle, qui lui a été dédié en 1826 par ses élèves de l’école des Beaux-Arts de Lyon, a été transféré dans l’enclos Mazoyer, avec d’autres, à la fin du XXe siècle (allée 81 nord ; Hours n° 487 – inconnu de la conservation des cimetières en 2022). C’est un petit obélisque tronqué qui repose sur un socle large en forme de pyramide, lui-même soutenu par un soubassement en pierres de Villebois ; une décoration variée est sculptée, probablement par Pierre-Marie Prost, de frises grecques et du matériel de peintre – palette et pinceaux – au revers du monument ; l’inscription de dédicace par les élèves est très effacée. La chouette en ronde bosse qui couronnait le monument à l'origine a disparu. Le plus grand obélisque de Loyasse est aussi un monument surprenant (allée 81 nord, Hours n° 489 ; Fig. 2). Élevé en pierres appareillées de Lucenay ou de carrières voisines, surmonté d’une statue de pleureuse portant une urne funéraire, il sert en réalité de couronnement à une chapelle, de sorte que sa base épouse la forme rectangulaire de cette dernière. Cette chapelle présente une porte cintrée en métal, décorée de grecque et d’une croix chrétienne et encadrée sur les murs de bas-reliefs de flambeaux renversés en moyen-relief ; elle est sommée d’un fronton triangulaire accosté de grands acrotères à masque de larve. L’ensemble composite culmine ainsi à neuf mètres de haut ; c’est l’œuvre de Jean Perrot (1802- ?) en 1828-1829, d’après les inscriptions, sur une concession acquise en 1823 par la veuve Pleney. La tombe Tarpin Brémal, plus classique, a conservé son aspect de 1828 (allée 6 sud, Hours n° 137 ; Fig. 3) : la grille en fonte qui l’entoure porte un décor d’urnes, le portillon surmonté d’une croix indique le nom de la concession. Dans l’enclos, derrière une grande jardinière, un obélisque en pierres de Villebois se dresse sur un double socle, ou dé ; les deux grands ifs qui l’encadrent donnent un aspect très romantique et poétique à cette concession. Les arbres, rares à Loyasse, peuvent aussi avoir une symbolique funéraire, et cela dès l’Antiquité : les pins, les ifs, les cyprès particulièrement, qui bordaient les grandes voies romaines à la sortie des villes, où se trouvaient les mausolées.

L’obélisque suivant est dressé en 1832 dans la partie la plus ancienne du cimetière, à l’opposé de l’obélisque Martin, pour les familles Rousset puis Guillermet et Rangot (allée 81 sud ; Hours n° 467 ; Fig. 4). Au fond de la concession grillagée, après une dalle, il s’élève en pierres de taille en assises sur un socle haut cubique qui porte les dalles de marbre gravées d’épitaphe. À sa base, sur chaque face, un triangle en bas-relief contient un des quatre chiffres de l’année de construction. Sur la face principale, au-dessus du triangle, l’espace en réserve dessine la forme d’une stèle cintrée, peut-être placée là un temps. Le sommet a été refait en 1969 lorsque l’urne qui s’y trouvait a dû être enlevée pour raison de sécurité. Dans l’allée 7 se dresse le grand obélisque de la famille Michel depuis 1843 (allée 7 ouest, Hours n° 155 ; Fig. 5). Sur la face principale du dé de pierre à quatre frontons qui le supporte est gravé le blason de la famille. L’obélisque de la tombe de mademoiselle Bernard, dans la concession Courrat (allée 4 gauche en entrant, Hours n° 99 – inconnu de la conservation des cimetières en 2022) est le plus petit de Loyasse – environ 1 mètre –, et qui plus est à demi caché par un buisson. Dressé aussi en 1843 par Fontanille, il porte une épitaphe en lettres gothiques – « Ma fille est un ange » – révélatrice d’une nouvelle attitude face à la mort qui se développe à peine – c’est la plus ancienne de ce type d’épitaphe.

Autre enfant, dans ce qui a été un temps le carré protestant jusqu’à la laïcisation des cimetières en 1882 : le monument Billet est construit en 1851 en mémoire, d’après l’épitaphe, de deux jeunes filles de la famille (allée 55 est, Hours n° 382 – inconnu de la conservation des cimetières en 2022). L’entrepreneur Guérin-Tournu a élevé deux stèles, une en forme de colonne portant une urne drapée ; l’autre en forme d’obélisque, portant le bas-relief d’une femme agenouillée en pleurs, sous un enfant emporté par deux anges, et l’inscription. De l’autre côté du cimetière, près de ce qui était l’ancienne entrée, une stèle à silhouette d’obélisque sur un double socle porte les noms et dates de décès des membres de la famille Parrayon depuis 1845 (allée 6 sud, Hours n° 124 ; Fig. 6). Une autre stèle à silhouette d’obélisque court et trapu marque la sépulture de Pierre Durant (allée 91 est ; Hours n° 539 ; Fig. 7) ; il est orné du portrait du défunt en médaillon, bas-relief signé par Etienne Pagny (1829-1898) et daté de 1881.

Le dernier obélisque remarquable élevé au cimetière de Loyasse est celui du monument des sapeurs-pompiers morts au feu, financé par la ville de Lyon, et venu remplacer en 1896 la croix chrétienne détruite pour cause de laïcité (croisement des allées 1 et 2, Hours n° 37 ; Fig. 8). Il commémore les soldats du feu, victimes entre autres de la catastrophe de Fourvière en 1930 et celle de Feyzin en 1966. L’architecte, Abraham Hirsch (1828-1913), a posé sur un socle cubique un obélisque tronqué en pierres appareillées de Comblanchien, coiffé d’une structure le faisant ressembler à un phare maritime. Il le sauve ainsi d’une terrible banalité : les monuments publics en forme d’obélisque étant alors nombreux en cette fin de XIXe siècle. En voici d’ailleurs un exemple (allée 5 nord, Hours n° 112 ; Fig. 9) : Henri Hours propose de dater de cette période le monument de la famille Dumazet, se présentant sous la forme d’un court obélisque à angles coupés, soutenu au pied par quatre volutes formant contreforts, sur un socle droit. Le moins que nous puissions dire est qu’il a une physionomie originale, qui s’éloigne de celle de l’obélisque égyptien.

Pourquoi des obélisques ? Nous verrons au cours de cet article que le monument a été christianisé depuis le XVIe siècle. Son usage comme pierre tombale est déjà un excellent exemple de la définition présentée en introduction : une forme artistique antique dont l’usage est adapté aux temps modernes. Les pyramides, autres monuments de l’égyptomanie, sont peu présentes à Loyasse, vraisemblablement en raison de l’investissement financier et matériel d’une telle construction. Pourtant la symbolique funéraire est évidente, et fait de cette forme géométrique simple la candidate idéale au monument mortuaire. Elle est bien comprise et utilisée dans ce sens lorsque Lyon fait élever un mausolée aux victimes de la répression qui a suivi le soulèvement de Lyon de 1793 (voir infra fig. 30 et 31). Puisque les obélisques funéraires européens peuvent ne pas être monolithiques et ainsi se confondre avec des pyramides pentues, Henri Hours propose de caractériser les premiers par un rapport d’au moins un et demi entre hauteur et côté de la base. Les pyramides de Loyasse, au nombre de trois, détournent la forme classique, remplissant ainsi leur contrat de monument égyptomaniaque. Elles sont bâties en pierres appareillées, deux sont pleines (celle du comte de Laurencin et celle triangulaire des frères Caille au cœur du cimetière des prêtres), une comprend une chapelle – celle du monument Ricard. La première est datée de 1817 (allée 61 nord, Hours n° 396 ; Fig. 10) : la grille clôturant la concession des familles Laurencin et Dassier est perdue, mais elle protégeait une petite pyramide de plan carré, en pierres de taille, aux proportions harmonieuses, sise sur une semelle courte. Elle copie les proportions élancées du mausolée romain de Caïus Cestius, modèle de nombreuses pyramides égyptisantes, mais sert surtout de stèle à une longue épitaphe du comte de Laurencin, assortie d'un chrisme et de vases lacrymatoires gravés. Le monument de la famille Ricard est plus imposant (allée 61 nord, Hours n° 403 ; Fig. 11). Sur une concession acquise en 1825 à quelques mètres de la pyramide Laurencin, il reprend ce modèle mais en l’agrandissant et en créant une chapelle funéraire dans la pyramide en pierre de Villebois. Un portique la précède, composé de deux colonnes non cannelées à chapiteau dorique simplifié, sur lesquelles repose un fronton triangulaire en bâtière, décoré en bas-relief d’une couronne mortuaire enrubannée et accosté d’acrotères en palmettes. Singulièrement, la corniche entre entablement et fronton n’est pas rectiligne, comme dans les temples grecs, mais à gorge, comme dans les temples égyptiens, et porte le dessin, en relief, de courtes feuilles. L’architecte anonyme à l’origine du monument a de toute évidence pris comme modèle le mausolée des victimes de la répression de 1793, exagérant simplement ici les proportions du porche (voir infra). Il peut même s’agir du même architecte, Claude-Ennemond Cochet.

La troisième et dernière pyramide est élevée en souvenir des frères Caille, chanoines ayant fait don des terrains nécessaires à l’agrandissement du cimetière en 1830 et à la création du « carré » des prêtres – plus un hexagone irrégulier – où plus de deux mille ecclésiastiques reposent depuis 1833 (Hours n° AM ; Fig. 12). Cette pyramide aiguë à base triangulaire, d’environ 1 m 50 de haut, est posée sur trois boulets, que supporte un dé de pierre de 1 m 85 de côté et 1 m 40 de hauteur. Elle est sommée d’une croix. Ce monument « rustique » n’a pas toujours plu, si on en croit la délibération de la commission diocésaine du cimetière des prêtres du 7 octobre 1913, dans laquelle il est discuté de l’enlèvement de cette « œuvre de mauvais goût » ; la décision est finalement prise de ne rien faire. L’œuvre est une des rares élévations dans le cimetière des prêtres, simple moutonnement de dalles funéraires, avec les statues de Saint Joseph et de Saint Jean-Baptiste en berger, et quelques arbres disséminés. Néanmoins ce monument n’est pas daté et Henri Hours ne cite pas non plus l’artiste l’ayant créé.

Henri Hours classe sous le terme de temple « égyptien » une dizaine de bâtiments construits entre 1820 et 1833, en pierres appareillées, avec un fruit rappelant de loin la pyramide et de près les môles des pylônes de temple en Égypte. En effet, ce désépaississement de l’épaisseur du mur, de la base au sommet, qui provoque une légère inclinaison des parois vers le cœur du bâtiment, est tout à fait caractéristique des monuments égyptiens. Ces « temples » comportent parfois une corniche à gorge et souvent un couronnement à la grecque plus ou moins fantaisiste. Le premier d’entre eux est le mausolée des familles Lupin et Roux, l’un des plus beaux monuments du cimetière (allée 7 est, Hours n° 158 ; Fig. 13) : de cinq mètres sur cinq, construit en grand appareil de pierre de Lucenay, il est érigé en 1820. Une porte étroite fermée d’une grille donne accès à la chapelle et le toit à deux pentes déborde sur une corniche. Le couronnement fantaisiste est fait de deux frontons triangulaires cantonnés d’acrotères et d’antéfixes néo-grecs, donc sans lien avec l’Égypte. Le sculpteur Pierre-Marie Prost est à l’origine des décors de frise sous la corniche et de ceux des frontons : larves dans les acrotères, guirlandes enrubannées portant chouettes et phœnix, couronne mortuaire, corne d’abondance, pampres, palmettes, faux ligotées par un serpent ourobouros entourant un sablier ailé – décor fréquent – et panier de fleurs. Ce monument sert de modèle aux temples « égyptiens » suivants : le premier, tout près, est dans la concession de Pierre Dupré acquise pour lui par ses enfants en septembre 1829 (allée 7 est, Hours n° 160 ; Fig. 13) ; le monument, aux lignes sèches, est élevé l’année suivante ; il présente les mêmes proportions et la même silhouette générale, mais est bien moins décoré et la présence de pilastres d’angle à chapiteau dorique simplifié lui donne une allure plus grecque encore.

Les trois suivants se sont inspirés des précédents de façon réussie. Le temple « égyptien » des familles Ramie et Riboud (allée 1 sud-ouest, Hours n° 47) élevé en 1837 présente un léger fruit, à l’égyptienne, mais pour le reste, son architecture comme son décor relèvent de styles antiques classique et chrétien : fronton à acrotères, urnes, et toit sommé d’une croix. À peine plus loin sur la même allée (allée 1, sud-ouest, Hours n° 50), la tombe des familles Guyot, Desvignes et du célèbre peintre Puvis de Chavanne présente les mêmes caractéristiques, sinon sur un plan carré plus que rectangulaire, sur une concession ouverte en 1837. Un troisième a été construit après 1833 pour Alphonse Génissieu, encore étudiant, sur la concession parentale (allée 5 nord, Hours n° 120). En pierres de Villebois, il est tout à fait comparable aux deux précédents. Dans l’ensemble, et dès le monument Lupin, ces mausolées s’inspirent plus de l’architecture grecque qu’égyptienne et ne doivent pas trop retenir notre attention dans le cadre de cet article. Les éléments de décoration évoquant l’Égypte ancienne – stèles pyramidales, feuilles de papyrus, colonnes, etc. – sont nombreux mais difficiles à repérer, et disparaissent parfois sous la végétation et par l’usure. Ainsi, le monument-sarcophage du peintre d’histoire Anthelme Trimolet, érigé par l’architecte Louis-Frédéric Benoit (1831-1899), est sculpté en 1869 en marbre blanc décoré de bas-reliefs par Guillaume Bonnet (1820-1873) (allée 1 sud-ouest, Hours n° 25 ; Fig. 14) ; Sur le côté droit, le bas-relief d’une femme vêtue à l’antique, s’appuyant sur un autel taurobolique, tenant une figurine et ayant à ses pieds une tête de sphinx, figure l’archéologie. Le peintre était aussi collectionneur d’œuvres d’art de diverses périodes, dont l’Antiquité classique et orientale. Parmi les œuvres d’origines égyptiennes se trouvaient de nombreuses perles, scarabées, mais aussi deux têtes de sphinx, auxquelles ce bas-relief fait probablement référence (Gleize, 1883 : 118-119). Malheureusement, l’auteure de cet article n’a pas encore retrouvé la trace de cette collection. Aujourd’hui, le monument est au nom de la famille Ohanessian. Un autre sphinx en bas-relief surplombe le buste du médecin Benedict Teissier dans son monument sculpté par Dubreuil vers 1889 (Allée 69 ouest ; Hours n° 422 ; Fig. 15) ; installé dans le fronton cintré de la stèle en décoration secondaire, il est vu de profil, tourné vers la gauche, allongé derrière une coupe qu’un scarabée escalade. Le buste relevé présente une poitrine féminine quand la tête est bien couverte d’une imitation de némès ; le reste de l’allure a peu de points communs avec le sphinx égyptien.

Sur le côté droit du cippe portant le buste du chimiste et pharmacien François Tissier, élevé en 1813, un serpent s’enroule autour de tiges de papyrus (allée 81 nord ; Hours n° 441) ; aujourd’hui, il est malheureusement couvert de plantes. L’égyptomanie est de retour au cimetière de Loyasse au début du XXIe siècle. Dans l’allée 21, les familles Eymery et Petitpa ont élevé un monument classique, constitué d’une dalle couvrant le caveau et d’une large stèle à l’arrière. C’est la sculpture en champ levé de cette dernière qui nous intéresse ici : dans le tiers supérieur, en imitation d’une stèle cintrée, deux yeux-oudjat encadrent un scarabée aux ailes déployées en demi-cercle, qui repousse un astre doré. Ce monument est un excellent exemple de la différence entre égyptomanie et égyptophilie : dans le second cas, ce serait le soleil que Khépri pousserait, comme il le fait dans de si nombreux monuments égyptiens. Mais ici, c’est la lune, symbolisée par son croissant sur lequel l’astre plein est posé, que le dieu met en branle. Cette nuance peut être, dans un contexte funéraire, significative : c’est durant la nuit que le soleil traverse le monde des morts dans les croyances égyptiennes. Gageons que la passion des Français pour l’Égypte donnera encore naissance à d’intéressants monuments funéraires ! En quittant le cimetière de Loyasse, empruntons la rue Pauline Jaricot. Sur son flanc ouest, elle correspond très probablement au tracé des tribunes du cirque de Lyon, construit certainement à l’époque flavienne (Fellague, 2017) ; mais sur ce sujet de nombreux points sont encore hypothétiques : si l’existence d’un cirque dans la Capitale des Gaules est attestée par trois inscriptions, son emplacement, sa datation et son aspect général sont amplement discutés. Néanmoins la découverte fortuite en 1806 dans le quartier d’Ainay d’une superbe mosaïque figurant les jeux du cirque entraîna une frénésie archéologique à Lyon (Fig. 16) : de cinq mètres par trois environ, le pavement de calcaire et marbre est d’excellente qualité et figure une scène polychrome sur fond noir d’une double course de quadriges sur une piste. À gauche, les tribunes des magistrats surmontent les stalles, ou carceres, en bois (Fellague, 2007 : 459).

C’est le terre-plein central (spina) qui nous intéresse dans le cadre de cet article : il comporte deux bassins, dont le plus grand présente un obélisque, à son extrémité la plus proche du centre. Il n’y a plus aucune trace aujourd’hui à Lyon de cette aiguille, monument habituel des hippodromes romains. Néanmoins il s’agissait, à l’époque romaine, d’un premier monument égyptisant, ancêtre de nombreux obélisques élevés par la suite. Bien que cela soit tentant, rien n’indique que cette mosaïque de sol d’une riche villa romaine soit une représentation réaliste du cirque de Lyon, et que celui-ci aurait donc eu une spina égyptisante. Après avoir été une des pièces maîtresses du musée des Beaux-Arts pendant près de deux siècles, cette mosaïque est visible depuis 1975 à proximité du cœur de la colonie romaine, dans le musée Lugdunum (n° 2000.0.1209), qui a pour objectif de conserver, étudier et présenter au public les antiquités romaines découvertes dans la région lyonnaise dès le XVIe siècle. Dans les salles d’exposition du musée, ce qui évoque l’Égypte entre Rhône et Saône est principalement rassemblé dans trois vitrines. La première évoque les cultes étrangers (Fig. 17). Les Romains acceptaient facilement des divinités étrangères au sein de leur panthéon, comme en témoigne à Lyon la renommée du culte de la déesse Cybèle. Mais, que ce soit dans l’ensemble de l’Empire ou dans notre région, c’est Isis qui s’est particulièrement bien implantée, comme l’atteste le fragment de colonne de calcaire (n°AD202) trouvé au couvent de la Visitation de Fourvière en 1856, qui porte une dédicace à Isis Auguste en remerciement pour un vœu accompli. Sur la « colline qui prie » (Jules Michelet), c’est Marie qui lui a succédé ! Le musée conserve plusieurs statuettes de bronze de divinités égyptiennes, dont trois présentées en vitrine appartiennent à la famille isiaque : un Osiris retrouvé à Orpierre (Hautes-Alpes) à une date inconnue (n° br.767), une rare Isis ailée assimilée à la déesse romaine Fortuna, mise au jour en 1844 à Tournus (Saône-et-Loire) (n° br.038) et une enseigne d’Anubis ou d’Oupouaout « l’ouvreur des chemins », découverte à Clermont-Ferrand en 1875 (n° br.768).

À ces trois bronzes, est adjoint un bas-relief en marbre du IIIe siècle de notre ère, mais de provenance inconnue (n° 2001.0.360). Au coin supérieur gauche commence une guirlande florale qui descend en diagonal sous un sistre arqué (Fig. 17). Instrument de musique et de culte typiquement égyptien, son bruissement apaise les dieux. Il est associé à Hathor d’abord, avant de rejoindre les cultes isiaques. Le musée expose aussi le vase « Caylus » à médaillons, retrouvé au début du XVIIIe siècle et appartenant à l’ancien cabinet de la Ville, qui porte sur une face l’image de Mars et Ilia, sur une autre un combat de gladiateurs et sur la dernière l’image de Sérapis couronné de lauriers et Isis coiffée de la lune (n° 2000.0.2830). L’association de ces différentes divinités au monde des arts de l’amphithéâtre montre bien l’assimilation de ces divinités égyptiennes au panthéon romain (Fig. 17). Enfin, dans une vitrine consacrée aux pierres utilisées pour rehausser de couleur les monuments de Lugdunum, deux proviennent d’Égypte : les six fragments de colonne, base de colonne et de plaque de décor en porphyre (n°2000.0.0175) découverts dans les théâtres antiques, et les fragments de colonnettes en granite vert trouvés spécifiquement à l’odéon (n° 2021.0.6) (Fig. 18).

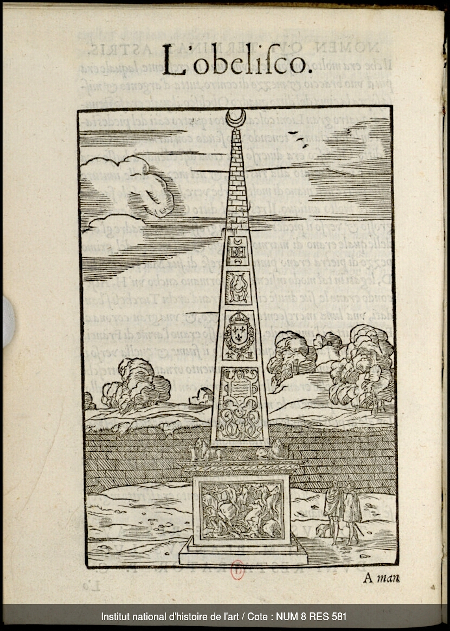

Le porphyre rouge vient du désert oriental, plus exactement du Djebel Dokhan 3 ou Mons Porphyrites 4 à proximité d’Hurghada. Les Romains le désignent sous le nom de lapis porphyrite, « la pierre pourpre », la plus chère et la plus prestigieuse. Elle est associée à l’Empereur et utilisée à Rome pour les sculptures et sarcophages en lien avec sa famille. En dehors de la capitale, elle est très peu mise en œuvre. Le fait que d’importants fragments aient été retrouvés à Lyon souligne le luxe des bâtiments publics locaux : ainsi des fûts de colonne ont été réalisés en porphyre rouge pour le théâtre et le sol de l'orchestra de l’odéon est un luxueux pavement polychrome en opus sectile de plusieurs pierres de qualité importées, dont deux originaires d’Égypte (Le Mer & Chomer, 2007 : 197). Le granite vert est une pierre peu utilisée en dehors de l’Italie, et principalement pour des pavements ou des petits monuments. À l’odéon, elle a servi à des colonnettes de décors de scène. D’autres aegyptiaca sont conservées dans les réserves : par exemple un fragment du buste d’une Isis hellénisée en marbre du IIe siècle retrouvé en région lyonnaise (n° 2001.0.136), un médaillon d’applique en céramique figurant une Isis portant une corne d’abondance, mis au jour durant des fouilles préventives à Fourvière en 1972 (n° 2000.0.2813), un fragment de médaillon d’applique trouvé à Lyon en contexte inconnu et présentant de nouveau Sérapis et Isis (n° 2000.0.2656), et d’autres encore. Cette collection permet de s’interroger sur la piété personnelle des habitants de Lugdunum et sur les séjours que certains ont peut-être faits en Égypte 5. Un obélisque à Vaise pour Henri II Redescendons maintenant la colline de Fourvière pour rejoindre le 9e arrondissement, autour du quartier de Vaise, et faisons un bond dans le temps jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ici, au bord de la Saône, en amont de Lyon, se trouvaient le port Mouton où débarquaient passagers et marchandises pour Lyon, et la grande rue de Vaise permettant de rejoindre le centre-ville. C’est aussi le chemin qu’empruntait la famille royale lorsqu’elle venait séjourner à Lyon. Pour lui rendre les honneurs dus, de somptueuses fêtes étaient organisées, qui débutaient par la cérémonie de l’Entrée Royale. Cette célébration se développa dès le XIVe siècle mais devint à la Renaissance un évènement non seulement politique mais aussi artistique. Une grande procession de notables venait à la rencontre des monarques et ensemble ils suivaient un parcours d’arcs de triomphe, obélisques, trophées, etc. imaginé par les architectes, peintres et poètes. Ces monuments éphémères parfois inspirés de l’Antiquité étaient dressés en matériaux périssables – bois, carton ou toile peinte, stucs, feuillages, ... – pour ne durer que le temps de la fête. Les concepteurs développaient des récits parfois complexes autour de mythes fondateurs du royaume de France et de héros primitifs 6. Les constructions ont disparu, il en reste des livrets publiés après l’évènement et parfois illustrés de gravures et enluminures figurant les plus remarquables de ces grandes constructions, mais néanmoins elles ont influencé par leur faste le renouveau des formes architecturales à l’époque baroque. Si une célébration spectaculaire est connue à Florence en 1515 pour l’entrée du pape Léon X (Jean de Médicis), avec un obélisque égyptien factice (Gloton, 1961), c’est Lyon qui la première en France mit en branle l’organisation d’une entrée royale. La ville à cette époque était riche de son commerce, son imprimerie, ses relations bancaires avec l’Italie, qui favorisaient les contacts artistiques et intellectuels de part et d’autre des Alpes. La famille royale y séjournait régulièrement. Les archives nationales comme locales nous renseignent bien sur ces festivités organisées pour Charles VIII, Louis XII, François Ier, Henri II, plus tard Louis XIV et d’autres – et particulièrement pour certaines reines et enfants royaux. Arrêtons-nous d’abord sur les célébrations organisées pour Henri II et son épouse Catherine de Médicis, en septembre 1548. Le couple fut somptueusement reçu par le cardinal de Ferrare et archevêque de Lyon Hippolyte d’Este, et de nombreux récits témoignent du faste de l’Entrée royale : C’est le poète lyonnais Maurice Scève qui scénographia la fête, choisissant les thèmes allégoriques des décors que réalisa le peintre attitré du Consulat lyonnais, Bernard Salomon dit aussi Bernardus Gallus. C’est à ce moment qu’apparaît le premier obélisque égyptomaniaque de la ville : « Au pied du château des évêques Pierre Scize, devant la porte de Veyze [Vaise], entrée nord de la ville, on élève un obélisque de 50 pieds de haut 7». Le monument est décrit comme une « pyramide quarrée [...] avec un croissant d'argent de trois pieds au fin sommet ». Il porte les armoiries de France, la devise royale – Croissant d’argent (symbole du roi) et grande couronne de France, D et H entrelacés et couronnés (Diane et Henri), Victoires et putti –, et une dédicace en latin au fondateur de la colonie de Lugdunum, Lucius Munatius Plancus pour rappeler au roi l’ancienneté de la ville : TOTIUS GALLIAE RESTAURATORI M. PLANCUS LUGDUNI RESTAURATOR (au restaurateur de la France entière, Marcus Plancus restaurateur de Lyon) (Beghain, 2012 : 26). Il repose sur quatre grands lions tenant chacun l’écusson de la ville, couchés sur un piédestal cubique de 12 pieds « taillé à la rustique », volontairement dégradé, lézardé, orné de grotesques, laissant liberté aux herbes folles, pour devenir une fausse ruine antique (Fig. 19).

C’est probablement Maurice Scève lui-même qui écrivit le livret commémoratif La Magnificence de la superbe et triumphante entrée de la noble et antique cité de Lyon faicte au très chrètien roy de France Henry deuxième [...], publié à Lyon en 1549 et somptueusement illustré par quinze dessins du peintre Bernard Salomon, fin graveur de nombreux livres lyonnais de 1535 à 1561 et probable concepteur des décors de l’évènement. Cette première égyptomanie lyonnaise fut un franc succès dont la renommée atteint Paris, de sorte qu’en juin 1549, un obélisque encore plus grand fut construit pour l’entrée solennelle du roi dans sa capitale : Haut de 70 pieds, « une merveilleuse aiguille trigonale [...] dorée sur fons (sic) de porphyre » fut juchée sur le dos d’un rhinocéros « bête d’Ethiopie », probablement inspiré d’un dessin de Dürer vers 1515, ce qui souligne l’exotisme du monument. Une gravure de 1549 nous fait connaître le monument dessiné par Jean Goujon. Notons pour conclure cette parenthèse parisienne que l’ordonnateur de cette Entrée royale est Philibert Delorme, architecte … lyonnais (Humbert, 1998a : 58) 8. Cet obélisque lyonnais fut le premier d’une longue série de monuments éphémères égyptiaques, généralement élevés pour un évènement : l’accueil d’un visiteur de marque, une célébration nationale comme la naissance d’un dauphin ou une victoire militaire, etc. Mais localement, les fêtes solennelles, les processions religieuses, les jubilés, et d’autres occasions devinrent prétextes à la construction d’un monument « dans le goût égyptien », dont les archives ont conservé la mémoire. Ainsi en 1559 la paix de Cateau-Cambrésis entre Henri II et Philippe d'Espagne donne lieu à l’élévation d’une « brave pyramide carrée fort haute faite de toile remplie de fagots et de paille » surmontée d'une « grosse pome (sic) dorée, qui à mon jugement estoit pour signifier le sépulcre du Dieu Mars », sur « le pont de la Saône principal passage de cette noble ville », pont détruit dans les années 1970. Il s’agissait, sans surprise étant donné l’étroitesse du lieu, d’un obélisque et non d’une pyramide. Il nous est connu par deux sources : La paix faicte entre très hault et très puissants princes Henry II, roi de France et Philippe, roi d'Espagne 9, et le Discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon pour la paix publiés à Lyon en 1559 10 dont sont issues ces passages. Il s’agit d’un monument funéraire : les quatre vases étaient les urnes pour les cendres des capitaines morts à la guerre. Des monuments pour les entrées d’Henri IV Quand le roi Henri IV fit son entrée solennelle à Lyon en septembre 1595, de nombreux décors furent prévus pour la circonstance. Comme cela est l’usage à Lyon, l’évènement se déroula principalement sur notre bonne rivière, la Saône, mais aussi sur le chemin d’accueil à la ville, de Vaise à Saint-Jean. Sur ce parcours furent dressés de nombreux monuments éphémères, arcs de triomphe et trophées, qui illustraient les vertus du souverain et ses victoires. L’ensemble est connu par une gravure attribuée à Jean Perrissin qui représente le cortège royal et l'ensemble des monuments : « Cavalcade et décor de l'entrée d'Henri IV à Lyon en 1595 », encartée en hors-texte à la fin du récit de l’historien et poète Pierre Matthieu, L'entrée de très grand, très chrétien, très magnanime et victorieux prince Henri IV roi de France et de Navarre en sa bonne ville de Lyon, le 4 septembre l'an 1595, publié à Lyon l’année même (Fig. 20).

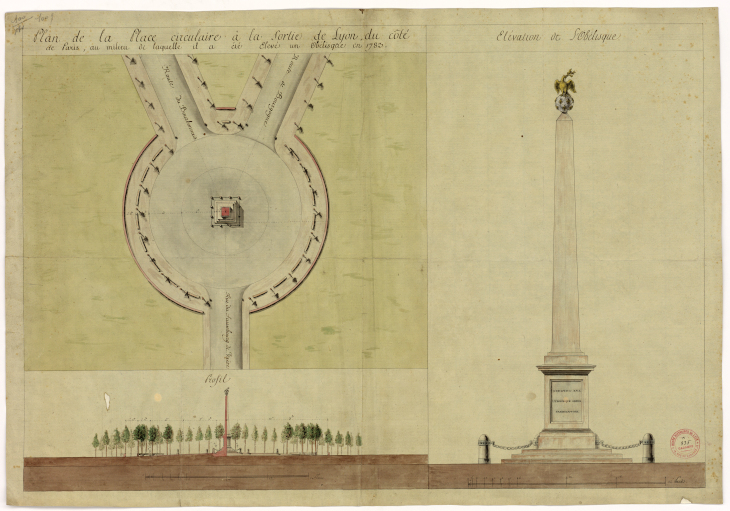

Le premier monument au « goût d’Égypte » était une « piramide (sic) des trophées » (Matthieu, 1598 : I viii) qui se dressait cette fois au port Saint-Paul, plus en aval que le quartier de Vaise, dans le Vieux-Lyon actuel. Il s’agissait d’une « pyramide à quatre triangles », semble-t-il construite en pierre, haute de 50 pieds 11, décorée de trophées de guerre et surmontée d’une fleur de lys. Elle était posée sur trois boulets, que supportait un dé de pierre gravé d’une palme et un texte latin. Ce qui était plus un obélisque qu’une pyramide est visible au deuxième plan de la gravure de Jean Perrissin. Il était suivi, sur une place du Change « remplie de colonnes, de pyramides et de statues », d’un temple à l’antique consacré à la Maison de Bourbon et de Navarre, entouré de deux obélisques symétriques de 50 pieds de haut à nouveau, qui portaient les statues de Saint Louis et de Charlemagne et de nombreuses inscriptions et décorations sur leur corps (Matthieu, 1595 : 59-60 ; 81-83). Enfin, à la porte du cloître de Saint-Jean, un arc de triomphe était surmonté de « deux pointes de pyramides » (Matthieu, 1595 : 91-92). Ainsi les monuments venus d’Égypte, par Rome, marquaient les grandes étapes de l’entrée du roi dans la ville. À peine un demi-siècle d’égyptomanie à Lyon et déjà certains esprits trouvèrent « les pyramides trop communes en semblables occasions » (Matthieu, 1598 : II 67), de sorte que pour célébrer la paix de Vervins avec l’Espagne en juin 1598, c’est « une tour de confusion » portant vingt statues démontrant « que la guerre est mère de toutes sortes de vices, qu’elle les enfante, les nourrit » que les édiles choisirent (Matthieu, 1598 : II 68). Pourtant en décembre 1600, Lyon se devait d’être la plus belle pour recevoir Marie de Médicis, qui épousait Henri IV dans la Primatiale. Pour le cortège de son entrée solennelle, arcs de triomphe et autres monuments éphémères furent de nouveau élevés, dont un grand obélisque de 70 pieds de haut 12, désigné comme une « pyramide seinte (sic) de marbre blanc, enrichie de chiffres et d’entrelassemens (sic) de myrthes, de lauriers, de coronnes (sic) et autres hiéroglyphiques d’amour, de concorde ou de mariage » (Matthieu, c. 1600 : 26). D’autres projets encore suivirent, pas toujours réalisés : ainsi, après l’assassinat du roi Henri IV en 1610, le mausolée funéraire que la ville envisagea d’élever dans la Primatiale devait prendre la forme d’une pyramide trigone de marbre mais ne vit pas le jour (George, 1610 : 8). Douze ans plus tard, pour l’entrée solennelle du roi Louis XIII et de son épouse Anne d’Autriche, la plus fastueuse des célébrations lyonnaises fut organisée, sous l’appellation de « Le soleil au signe du Lyon », évènement rapporté par une source anonyme en 1624 (Anonyme, 1624 : 61-73 avec illustration) : aux décors antiquisants se mêlait un obélisque pyramidal de 23 mètres de haut, rue Grenette – en Presqu’île –, décrit ainsi : « Cete piece estoit entre les plus remarquables du desseing […] terminée par une boule, laquelle monstroit à chasque face un soleil, & auoit au dessus une grand’fleur de lys » (Anonyme, 1624 : 61). Comme tous les monuments des entrées royales, il était couvert de nombreux symboles en relation avec les vertus royales assurant la félicité du royaume, ici la sagesse, la vigilance et le bonheur du souverain associées aux trois faces de l’obélisque, dont les arêtes étaient bordées de jaspe blanc et rouge, couleur de la ville. Trois grosses boules d'argent lui servaient de base, reposant sur un piédestal à corniche de style baroque. Ce socle était orné de bas-reliefs à l’antique, dont un représentant un obélisque « non pas si enorme, que celuy duquel parle Tertullien, dedié toutesfois au Soleil comme luy, obelisci enormitas Soli prostituta ; il portoit un sommet un œil veillant, sur les quatre faces d’iceluy » (Anonyme, 1624 : 68). Tout l’évènement a pour objectif de comparer le roi au soleil « qui selon Pline, est l’œil du monde, le Prince de l’Univers, le gouverneur des astres, & l’ame des creatures » (Anonyme, 1624 : 68) et dont rend bien compte l’obélisque décrit. Ici, sous la forme d’un immense compliment fait au roi Louis XIII, le lien entre l’obélisque égyptien et la symbolique solaire est recréé. Le faste de la réception de Louis XIII et Anne d’Autriche n’éclipse pas d’autres entrées solennelles autant mémorables, au XVIIe siècle puis au XVIIIe siècle, mais il est inutile de continuer à toutes les présenter, le lecteur s’étant fait une image de l’usage de l’obélisque dans ce cadre festif à l’Ancien Régime. Devons-nous en conclure que l’égyptomanie a gagné Lyon ? Relativisons : l’obélisque de 1548 s’insérait dans une recréation de monuments antiques variés sans faire particulièrement référence à l’Égypte. Au XVIe siècle, les obélisques connus sont avant tout ceux de Rome, encore au sol sous le règne d’Henri II. Ce sont des vestiges antiques romains avant d’être des monuments égyptiens. Les obélisques en place en Égypte qui sont visibles aux voyageurs sont les prétendues aiguilles de Cléopâtre à Alexandrie et l’obélisque de Sésostris Ier à Héliopolis. Il faut attendre le XVIIe siècle pour en trouver les premières illustrations, par exemple De Bruyn, 1698 : Planche 98, cité dans Bruwier & Doyen (2019 : 74). À Vaise, un obélisque pour accueillir les voyageurs Nous avons vu un obélisque éphémère s’élever dans le quartier de Vaise. La Capitale des Gaules a-t-elle pu connaître des monuments permanents dans le « Goût de l’Égypte », à l’heure où la noblesse parisienne fabriquait de petites pyramides dans leurs parcs ? De nouveau la mode vint d’Italie : à Rome plusieurs obélisques égyptiens étaient déjà connus, déplacés par les empereurs romains dans leur capitale, comme trophées d’abord, pour célébrer leur victoire sur le royaume de Cléopâtre VII, puis par goût pour l’exotisme égyptien. Un millénaire plus tard, durant son pontificat, le pape Sixte Quint (1585-1590) décida de restaurer des monuments antiques et parvint à faire redresser quatre obélisques, trois égyptiens et un romain. Mais la Ville Éternelle était surtout devenue une Ville Sainte, et ces monuments associés à la puissance pharaonique devaient être purifiés de leurs origines païennes par le baptême. De symboles de la victoire romaine sur l’Orient, ils devinrent l'incarnation de la victoire sur le paganisme par la sainte onction, et furent surmontés de la croix chrétienne et de l’étoile papale, pour signifier la puissance de l’Église romaine. Cette réorientation symbolique du monument antique fut confirmée par l’adjonction d’autres accessoires signifiants, comme le globe terrestre, les représentations des évangélistes, des vertus, etc. L’obélisque, devenu monument chrétien, était symbole de la puissance de Dieu : « Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande, que le Christ préserve son peuple de tout mal » est gravé sur les quatre faces de l’obélisque dressé sur la Place Saint-Pierre (Gloton, 1961 : 451). Chacune des aiguilles redressées était alors considérée à Rome comme une halte sur un circuit de pèlerinage : les passants faisant révérence et oraison devant elles se voyaient accorder une indulgence du Pape. L’obélisque romain redressé prit aussi une deuxième signification, plus moderne, visible dans le choix de l’emplacement pour ériger les quatre premiers : pouvoirs publics et entrepreneurs avaient une volonté d’embellir la ville, en perçant de grandes avenues, en créant de grandes places marquées par ces aiguilles, qui eurent alors un rôle urbanistique novateur. Enfin l’obélisque devint un élément décoratif majeur du style baroque, né de la Contre-Réforme en marche depuis le milieu du XVIe siècle. Ainsi, dans le courant du XVIIe siècle, de nombreux obélisques se dressèrent dans les grandes villes européennes, suivant en cela, pour la plupart, le modèle romain 13: ils furent construits de pierres locales et la dimension politique gagna parfois sur la dimension religieuse du monument, la croix laissant place à des symboles royaux (le soleil, la fleur de lys, la colombe, les armes du souverain, etc.). Ainsi l’obélisque symbolisait les qualités et vertus du prince et de son gouvernement, comme durant les entrées royales lyonnaises. À Vaise, un obélisque permanent fut construit plus de deux siècles après celui élevé pour Henri II. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, Lyon aménagea différents quartiers et les accès à la ville par la route. Ainsi l’intendant de la généralité de Lyon Jacques de Flesselles, en poste de 1768 à 1784, améliora l’entrée de Lyon par Vaise (Perez-Pivot, 2012 : 33) : en 1780-1781, il dégagea une place circulaire là où il fit se rejoindre les routes royales de la Bourgogne et celle du Bourbonnais, futures nationales 6 et 7. C’est la place Valmy depuis 1944. Au centre de la place, en 1783, l’intendant fit élever par l’ingénieur Jean-François Lallier un obélisque en pierre de Villebois, de 50 pieds de haut 14, surmonté d’un globe à fleurs de lys et sommé d’une colombe portant un rameau d'olivier (Fig. 21). Ce monument, dédié au roi Louis XVI et à ses victoires qui permirent la paix du traité de Versailles signé cette année, est appelé « pyramide de la paix », mais disparaît rapidement, à une date indéterminée.

Les pyramides de l’église Saint-Paul À la suite des rois et des voyageurs moins prestigieux, rejoignons le quartier du centre-ville du XVIIe siècle. Une des églises les plus importantes ici est celle de Saint-Paul. Sur un site occupé peut-être dès le VIe siècle par un lieu de culte chrétien, l’église fut construite et reconstruite à plusieurs reprises depuis le début du IXe siècle, sous la direction de l’archevêque Leitrade, qui la dota d’un chapitre. Le bâtiment actuel date des XIIe à XVe siècles avec une nef romane, et des chapelles latérales des XVe et XVIe siècles. L’église survécut à l’occupation protestante de 1562-1563 et à la Révolution française, avec des fortes restaurations au XIXe siècle 15. Elle fut rénovée et embellie dans les années 1950-1970, particulièrement en raison de destructions suite au dynamitage des ponts par les troupes allemandes en septembre 1944 16. À droite en entrant, la troisième chapelle latérale est dédiée à Saint Joseph. Le vitrail signé par Théo Hanssen figure la Fuite de la Sainte Famille en Égypte, choix inhabituel (Fig. 22).

Théodore-Gérard Hanssen (1885-1957) était un maître verrier né en Belgique et qui travailla vingt ans à Paris, renouvelant avec Louis Barillet et Jacques Le Chevallier les techniques du vitrail pour le faire entrer dans le XXe siècle. Il réalisa des œuvres pour d’importants édifices religieux de Paris, Blois, Colmar et d’autres villes françaises, mais aussi outre-Atlantique. À partir de 1941, il résida à Roanne et créa les vitraux de nombreuses églises de Loire et du Rhône, dont Saint-Nizier-sous-Charlieu 17. À Lyon, il travailla avec l’Atelier Pasquier Sarrazin et réalisa, en 1948, les six lancettes illustrant le Christ au milieu des ouvriers des usines Berliet, pour l’église Jeanne d’Arc à Vénissieux 18, ainsi qu’un ensemble pour l’église Saint-Paul dont il est ici question. Pour la chapelle consacrée au père du Christ sur terre, la thématique de la Fuite en Égypte convient particulièrement bien : « Un ange du Seigneur apparut en songe à St Joseph et lui dit : "Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte" » est écrit en bas du vitrail. Joseph a, dans ce passage de l’Évangile selon saint-Matthieu (chapitre 2, versets 13-15), le rôle du père de famille, bien que jamais le Christ et Marie ne soient désignés comme son épouse et son fils. Il doit assurer la protection de l’enfant et de sa mère. La baie se divise en trois lancettes séparées de meneaux et elles-mêmes divisées en quatre parties par les barlotières, surmontées d’un réseau en trois parties. Un ange occupe les trois-quarts de la lancette centrale. Tourné vers la droite, vers Joseph agenouillé, il lui montre de la main droite la mère, l’enfant et leur âne qui occupent la troisième lancette, et lui indique de la gauche la direction à prendre. Dans le quart supérieur des lancettes, Hanssen a représenté un paysage nocturne : sous le ciel constellé d’étoiles, de simples bâtiments cubiques représentent des zones urbaines à gauche et à droite, tandis qu’au-dessus de l’ange, quatre pyramides de calcaire jaune se dessinent sur le ciel. Le nombre de pyramides est étonnant : la Fuite en Égypte est un thème récurrent des arts occidentaux, particulièrement dans la peinture 19, mais les artistes représentent rarement les tombeaux des rois d’Ancien Empire pour symboliser la destination de la Sainte Famille, privilégiant l’arbre de Marie, ou des vestiges antiques classiques 20. On s’attend à ce que lorsqu’elles sont représentées, les pyramides soient au nombre de trois, en référence à celles de Giza qui sont connues déjà depuis le Moyen Âge et les plus accessibles aux voyageurs. C’est ce qui a été choisi par les ateliers Gabriel Loire pour les lancettes du transept nord de la basilique Sainte-Victoire à Saint-Raphaël, mises en place en 1974 : elles sont dédiées à Saint Joseph et trois pyramides évoquent la Fuite en Égypte 21. Enfin, le réseau est constitué de trois scènes : l’étoile du berger illumine la scène, et de chaque côté est figuré le massacre des Innocents commandé par Hésiode, cause de la Fuite en Égypte. Pour l’ensemble de ce vitrail, Théo Hanssen a choisi des verres de couleurs vives et contrastées, où les teintes bleues sont associées à la sainteté – l’Ange, la Vierge, l’enfant et les Cieux. En passant sur la Presqu’île, rejoignons l’actuelle place des Jacobins, qui tient son nom d’un couvent se trouvant contre son flanc sud jusqu’à la Révolution française. Avant les grands aménagements du Second Empire, cette place publique était près de deux fois plus petite, et de forme triangulaire. C’était un point névralgique de la ville jusqu’au XVIIe siècle, sur l’axe reliant la rue Mercière venant du seul pont de Saône, à la rue Confort menant au seul pont du Rhône, l’axe principal de Lyon en somme, puisqu’il permettait de traverser les deux fleuves. Plusieurs témoignages permettent de connaître l’aspect de la place à travers les siècles. Celui d’André Clapasson (Clapasson, 1741 : 64) détaille en deux paragraphes un monument égyptomaniaque élevé près de 150 ans auparavant : il s’agissait d’une « piramide (sic) […] dressée en 1609, à l’honneur de la Sainte Trinité et du roy Henry le Grand » grâce à une quête. Les commentateurs de l’ouvrage, Gilles Chomer et Marie-Félicie Pérez, signalent que d’autres penchent pour un monument élevé pour commémorer le mariage d’Henri IV à Lyon ; d’autres sources, qui doivent encore être vérifiées, proposent la date de 1604. Le concepteur du monument était un sculpteur lyonnais méconnu aujourd’hui, Philippe Lalyame, aidé du peintre Jacques Maury, payés par les échevins. Il était construit semble-t-il en pierre locale de réemploi, comme cela est très fréquent dans les bâtiments de l’époque, la pierre de Choin. La place a été dessinée par Jan Wils, probablement vers 1653, ce qui permet de se faire une idée de l’aspect de cet obélisque pyramidal : L’obélisque à trois faces reposait sur trois boulets, eux-mêmes déposés sur un socle complexe au profil baroque en courbes, sur une tribune de trois marches. Une croix métallique rapportée surmontait son sommet (Fig. 23).

Si Léonard Michon rapporte que la « pyramide triangulaire [...] répond à la figure de la place qui est en triangle » (Michon, 1744 : VI, f°65), il est plus probable que le choix d’élever un monument en trois faces et non quatre est un renvoi au rôle de symbole catholique du monument depuis les travaux du pape Sixte Quint à Rome : il incarne la Sainte Trinité. De façon intéressante, André Clapasson signale sa restauration en 1740 avec la construction d’un nouveau piédestal ; les travaux furent menés par Léon Roux. Léonard Michon (cité dans Clapasson, 1741 : 64) précisait, dès avril 1739, que la dépense en était revenue à la ville quand ni les religieux jacobins ni les habitants du quartier n’avaient voulu participer aux frais. Mais rien chez Clapasson ne vient préciser que « Vétuste, le monument est démonté en 1738 pour être entièrement reconstruit avec des pierres neuves en 1739 » (Farel, 2005 : 22). Ce nouveau socle est visible sur le dessin de Jean-Baptiste Lallemand vers 1780 : sous les trois boulets aux trois angles de l’obélisque, le piédestal est plus massif, avec une large base mais sans marche. Il est entouré d’une grille de fer (Fig. 24). Clapasson considère que « cet ouvrage se distingue par la quantité et la richesse des ornemens, mais les proportions en sont défectueuses » (Clapasson, 1741 : 64). Le monument était gravé des noms de Dieu en 24 langues (Almanach de 1750, p. IX, cité dans Clapasson, 1741 : 64) et sur le piédestal nouveau se trouvait l’ancienne dédicace et la nouvelle à Louis XV et, très étonnamment, au cardinal de Fleury, alors ministre d'État.

Il est probable, étant donné ses nombreuses références à Dieu et aux rois de France, qu’il fût détruit pendant la Révolution française, à la suite du décret d’août 1792 sur la fonte des bronzes et la récupération des métaux pour l'armement. Gilbert Gardes propose 1793 comme date de démolition. Deux obélisques pour la chapelle de la Trinité Pour garder un peu d’ordre chronologique dans la présentation des monuments égyptomaniaques lyonnais, dirigeons nos pas vers la rue de la Bourse, près du Rhône. Nous longeons ainsi la façade de l’actuel Lycée Ampère, ancien Collège de la Trinité fondé au XVIe siècle, et où durant deux siècles (1565-1763) l’enseignement fut dispensé par les Jésuites. Ceux-ci firent construire les bâtiments actuels au début du XVIIe siècle, selon les plans que le frère Etienne Martellange donna en 1607. Le religieux, architecte de profession pour son ordre toute sa vie durant, dessina aussi le plan de l’église en 1617, église dont les travaux commencèrent immédiatement (Regond, 2005). Lyonnais d’origine, l’architecte séjourna un long moment au début du XVIIe siècle dans la région, œuvrant et visitant tout autant les campagnes de Vienne que celles du Forez, où il eut l’occasion de voir des monuments égyptisants (la « pyramide » de Vienne) ou égyptomaniaques (le sphinx de la bâtie d’Urfé 23). De plus, durant sa formation, il séjourna à Rome en 1586-1587, quand le pape Sixte Quint redressait les obélisques (Regond, 2005). Enfin comme mentionné plus tôt, le monument symbolisant le rayon pétrifié du soleil pour les anciens Égyptiens a intégré le vocabulaire artistique baroque. C’est pourquoi nous en retrouvons sans surprise deux exemplaires sur la façade de la chapelle de la Trinité construite par Martellange au sein du Collège (Fig. 25). Ces deux courts obélisques symétriques campent de part et d'autre de la partie centrale du deuxième niveau d'élévation, au-dessus du fronton. Hauts de 8 assises de calcaire, ils s’élèvent sur deux boulets posés sur des piédestaux, et sont donc typiques des XVIIe-XVIIIe siècles.

Sur la place des Terreaux, une fontaine égyptisante Un troisième obélisque au centre d’une place fut prévu en 1648, alors que le chantier de l’Hôtel de Ville, construit sous la direction de l’architecte Simon Maupin, commençait à peine. Ce monument, peut-être conçu par le même architecte, devait se dresser face au nouveau bâtiment, sur la place des Terreaux. Il répondait en tous points aux critères de l’égyptomanie : de base carrée, il se dressait au sommet d’une fontaine, et une grande croix de fer de moins de deux mètres le surmontait : il avait un rôle décoratif et symbolique au sein du catholicisme (Fig. 26).

La fontaine elle-même était constituée de quatre lions marins, en pierre de choin, attribués au sculpteur lyonnais Martin Hendrecy, et qui crachaient de l'eau dans quatre vasques circulaires disposées aux angles du piédestal. Elle semblait inspirée d'une fontaine caliciforme de Giacomo Della Porta sur la Piazza della Rotonda à Rome, construite en 1575 et à laquelle un obélisque ramesside d’un peu plus de six mètres de haut avait été ajouté en 1771. L’examen de la gravure de Robert Pigout ne permet pas d’en deviner beaucoup plus, sinon que l’obélisque est construit de pierres appareillées et non d’une pierre monolithique, et qu’il est couvert de gravures ou bas-reliefs sur ses faces à chaque assise. Mais cette fontaine, estimée à 17 m 50 de haut seulement par Gilbert Gardes (Gardes, 1986a : 150) était trop petite pour la grande place des Terreaux. Dès 1661, le Consulat lyonnais la fit démonter et déplacer sur la colline de Fourvière, sur la terrasse de soutènement de l’église Notre-Dame. Là non plus elle ne resta que quelques années, faute de convenir : lors de la rénovation de l’église, en 1747, elle disparut, sauf la croix réutilisée dans le dôme marial. Place Sathonay, antre des lions Dans le cadre de la modernisation de la ville au début du XIXe siècle les points d’accès à l’eau potable se multiplièrent. La plupart étaient plus utilitaires que monumentaux et se présentaient comme de petites pompes ; certaines prenaient néanmoins une forme égyptomaniaque. Rejoignons la place Sathonay, ouverte au début du XIXe siècle sur les terrains de l’abbaye de la Déserte, qui étaient devenus Biens nationaux à la Révolution française. En 1817, la municipalité lyonnaise chargea l’architecte Louis Flacheron d’agrandir la place, de l’ouvrir au nord, par un escalier, sur le Jardin des Plantes, et de décorer ce flan septentrional de deux fontaines. Il choisit la forme de deux lions couchés, symétriques, têtes vers l’escalier, qui remplirent deux fonctions : ils jouaient de l’homonymie de l’animal avec le nom de la ville 24, et ils étaient à la mode de l’égyptomanie. Le projet fut confié au sculpteur lyonnais François-Frédéric Lemot – à qui la postérité doit la statue équestre de Louis XIV sur la place Bellecour. Il fit fondre au Creusot deux lions figurés au repos, couchés sur leur flanc, la tête tournée sur le côté et les pattes antérieures croisées de façon détendues l’une sur l’autre ; la queue revient vers l'avant sur le côté du socle en fonte. L’animal est représenté de façon naturaliste sans être réaliste : certains détails sont plus précis que d’autres, comme la forme des oreilles et les coussinets des pattes, d’autres sont accentués, comme le relief du mufle, et d’autres, au contraire, sont réduits, comme la crinière de l’animal. La pose hiératique et majestueuse du fauve est bien connue dans la nature. Le mufle est tourné en perpendiculaire de l’axe du corps. De leur bouche sort un filet d’eau retombant dans des vasques de marbre rouge de Cervelas (Gardes, 1986b : IV, 76 ; Fig. 27). Ils sont en place en 1825. Lemot choisit de reprendre le modèle utilisé par Antoine Vaudoyer pour une double fontaine élevée en 1811 devant l’Institut de France à Paris, à la suite du décret impérial du 2 mai 1806 qui prévoyait la création de quinze fontaines dans Paris 25.

La fontaine de l’Institut, arrêtée dès 1865 et démantelée en 1950, présentait quatre lions allongés en fonte de fer réalisés par la fonderie du Creusot en 1810, qui sont maintenant conservés à Boulogne-Billancourt. Elle s’inspirait elle-même d’ajouts faits à la Fontaine des Innocents en 1788 et visibles jusqu’à son dernier déplacement et ses dernières modifications en 1868 26. Les lions de plomb de cette fontaine avaient eux-mêmes comme modèles ceux en pierre décorant la Fontana dell'Acqua Felice édifiée à Rome en 1585 ! 27 Ici, enfin, nous touchons aux originaux : deux lions couchés égyptiens en granite gris de près deux mètres de long furent transportés d’Hermopolis Parva – dont le nom moderne est Tell el-Baqliya – à Rome vraisemblablement à l’époque d’Auguste ou d’Hadrien. Leur nouvelle fonction était peut-être d’orner le temple d’Isis au Champ de Mars ou plus probablement le portique du Panthéon 28. L’inscription hiéroglyphique de leur socle permit de les attribuer au règne de Nectanebo Ier, vers 380-362 avant notre ère. Ils furent retrouvés sous le pontificat d’Eugène IV, entre 1431 et 1439, et placés dans la nouvelle fontaine de Moïse, ou fontaine dell’acqua Felice, construite par l’architecte Domenico Fontana, sous le pontificat de Sixte Quint. Ils furent alors copiés de nombreuses fois. Au XVIIIe siècle, Piranèse les popularisa dans la préface de son Diverse maniere d’adornare i cammini en défendant la supériorité du lion figuré à l’égyptienne sur celui figuré à la grecque : « Quelle maîtrise dans les lions égyptiens, quelle gravité, quelle sagesse [...] ! » (Cité par Humbert, 1998 : 51). Ils devinrent alors les archétypes des lions égyptiens, copiés partout en Europe. Plus de deux siècles et demi plus tard, le pape Grégoire XVI, qui aménagea le Museo Gregoriano Egizio en 1839, les fit remplacer par des copies avant 1846, et transporter au Vatican. Depuis, ils ornent la cour de la pigne 29. D’autres rondes-bosses de lions ont été retrouvées en Égypte qui suivent le même modèle ; ainsi en 1851, Auguste Mariette mit au jour à Saqqarah, à proximité du Sérapéum et d’un temple de Nectanebo II, trois fauves de calcaire 30. L’égyptophile en quête de sphinx cherchera en vain dans ces statues, que ce soit celles copiées depuis trois siècles comme les originaux égyptiens, l’image divine associant la tête du roi au corps du fauve. Il s’agit bien d’une représentation naturaliste du lion, et la frontalité si chère à l’art égyptien est absente. N’y voyons pas une influence hellénistique, vivace il est vrai au IVe siècle avant notre ère, puisque ce modèle était déjà sculpté un millénaire auparavant, sous le règne d’Amenhotep III, comme l’attestent les deux lions « Prudhoe » en granite rose réalisés pour Soleb, déplacés une première fois au Djebel Barkal et aujourd’hui conservés au British Museum 31 : pour ces deux sculptures comme pour d’autres représentant des divinités du monde souterrain, le choix de la perpendicularité des axes de la tête et du corps est déjà une évidence (Malek, 2007 : 305). L’obélisque-fontaine de la rue Burdeau D’autres points d’accès à l’eau présentent des ornements égyptisants. Ainsi en 1809, Louis Flacheron réalisait la fontaine Saint-Marcel adossée au mur du Jardin des Plantes, sur les pentes de la Croix-Rousse. En 1825, elle fut déplacée sur la place Croix-Paquet, puis une dernière fois après 1859 où elle quitta l’espace public pour la cour d’un immeuble proche, au 36 rue Burdeau, où nous la retrouvons aujourd’hui. Cette fontaine comprend une vasque semi-circulaire que domine un petit obélisque monolithique d’environ deux mètres de haut, peut-être le seul obélisque non funéraire encore dressé à Lyon (Fig. 28). Celui-ci, bien dégradé, présente encore la bouche de sortie de l’eau et une partie des tenons de métal d’installation. Il est orné sur sa face principale d’un bas-relief figurant un dauphin s’enroulant autour d’un trident. Nous pouvons le comparer à un autre vestige de fontaine oublié du secteur, au relief identique mais mieux préservé, qui est accolé au mur de la maison Villemanzy, à l’extrémité sud de la rue des Fantasques.

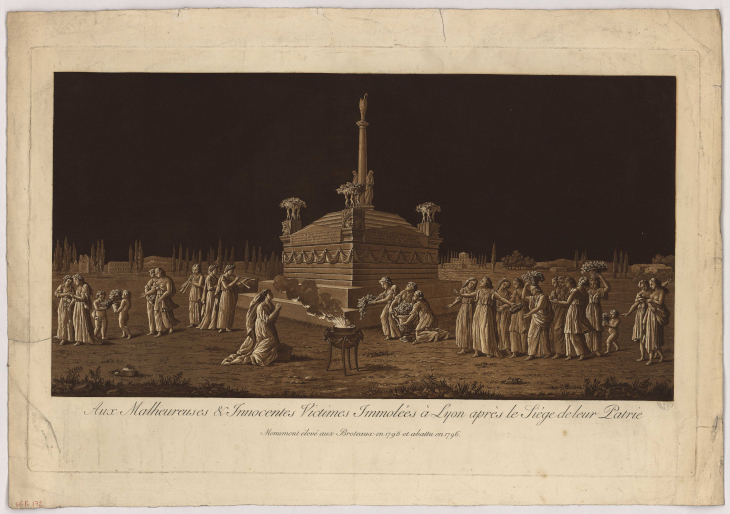

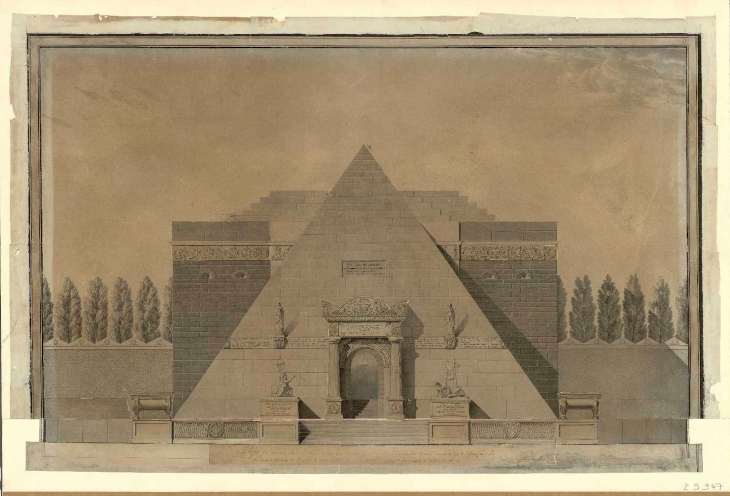

Un monument souvenir des martyrs de 1793 aux Brotteaux Maintenant que vous êtes montés jusqu’à la rue des Fantasques, tournez-vous vers le sud-est et le quartier de la Part Dieu. Avant les gratte-ciel du centre d’affaire, dans le quartier des Brotteaux, nous apercevons une église de style néo-byzantin au milieu des immeubles bourgeois de ce quartier cossu de la fin du XIXe-début XXe siècle, entre les rues de Créqui, Robert, Duguesclin et Louis Blanc. Elle remplace deux monuments élevés consécutivement à la mémoire des victimes d’un épisode traumatique pour Lyon : Suite à un conflit entre Girondins et Montagnards lyonnais, dégénérant en soulèvement le 29 mai 1793, la Convention fit assiéger Lyon d’août à octobre par l’armée des Alpes puis réprima violemment la ville en révolte d’octobre 1793 à juillet 1794 : des centaines de personnes furent fusillées sur la rive gauche du Rhône et près deux mille victimes au total, dont une centaine de prêtres ou religieux, furent comptabilisées : guillotinées, égorgées ou mitraillées. Et c’est sans compter les victimes du siège, tuées, mortes de famine ou de misère, dont le chiffre reste inconnu. D’après Jean Burdy (Burdy, 2014), un premier projet de monument commémoratif égyptomaniaque naquit dès l’automne 1793 : le maire temporaire de la ville, Jean-Jacques Coindre (1748-1793), souhaita célébrer le souvenir des victimes du conflit du 29 mai 1793 entre les deux tendances républicaines. Catherin-François Boulard (1713 ? – 1794), architecte et académicien, proposa une pyramide sommée d’un clocher et d’une croix 32. Le siège de Lyon puis l’exécution des deux promoteurs du projet mirent fin à celui-ci. En plein cœur de la Révolution française, apparut donc l’idée d’une construction encore peu connue sur Lyon, mais déjà à la mode à Paris pour les célébrations des victoires ou des insurrections meurtrières : entre style égyptisant et égyptomanie, la pyramide révolutionnaire reprit sa signification funéraire mais de façon éphémère, en contradiction avec l’éternité proposée par le monument égyptien. Dans la capitale, une pyramide fut par exemple dressée dans le jardin des Tuileries pour célébrer les victimes du 10 août 1792 dès le 26 du même mois : Bernard Poyet, architecte de la ville, éleva alors une « grande pyramide noirâtre avec des inscriptions aux quatre faces » (Jean-Georges Wille cité dans Humbert, 1994 : n° 84), à la place d’un obélisque dressé auparavant pour la même raison mais qui n’avait pas assez d’effet : à l’inverse, la pyramide imposa par sa forme et marqua les esprits. C’était une structure provisoire, en bois toilé couvert de serge noir, avec l’inscription « Silence, ils reposent », devant laquelle eurent lieu une cérémonie et un grand rassemblement pour se recueillir sur les morts fédérés (Humbert, 1998 : 66-67) 33. La pyramide pouvait aussi prendre un caractère festif : il en était ainsi de celle dressée sur le Champ de Mars pour le troisième anniversaire de la prise de la Bastille, célébré par une « fête de la destruction des emblèmes de la féodalité » (Ibid. : 65-66). Cette mode parisienne influença-t-elle Lyon ou les deux villes suivirent-elles un chemin parallèle ? Après le projet avorté de Boulard, d’autres virent rapidement le jour dans la capitale des Gaules mais peu se réalisèrent. L’architecte lyonnais Claude-Ennemond Cochet (1760-1835) et le sculpteur Joseph Chinard (1756-1813) en conçurent plusieurs (Farel, 2005 : 24), dont un monument en forme d’obélisque pyramidal dénommé « Illis Solatium mori » 34. Le premier monument en souvenir des victimes qui a vu le jour est décidé en octobre 1794, puis élevé en deux jours fin mai 1795, pour la commémoration du soulèvement de Lyon du 29 mai 1793. Réalisé en bois et plâtre, c’est un monument rectangulaire créé par Cochet et Chinard, assistés de l’avocat et homme de lettres Antoine-François Delandine (1756-1820) ; ces deux derniers avaient été détenus dans l’ancien couvent des Recluses transformé en prison durant la répression du soulèvement lyonnais. Il présente des caractéristiques égyptisantes : c’est un cénotaphe, décrit ainsi par Delandine lui-même (Fig. 29) : « Sur une large base, s’élevant en amphithéâtre, reposait un immense cercueil dont la blancheur contrastait avec les draperies lugubres placées à l’entour. Ces draperies étaient suspendues par des festons de lauriers, de chênes et de roses : ils eurent droit à des lauriers puisqu’ils combattirent pour ce pays, à des couronnes de chêne puisqu’ils surent être citoyens, et à des fleurs de rose puisque cette fleur odorante fut, chez tous les peuples, l’emblème des vertus, le symbole de cette vie passagère qui ne brille un instant que pour disparaître pour toujours. Aux quatre coins du monument des larves, génies fixés (sic) par les Égyptiens et ensuite par les Grecs, soulevant avec la tête les assises de pierre de la voûte supérieure, semblaient considérer, avec un douloureux étonnement, quels étaient ceux qui osaient troubler le silence de cette tombe, réveiller les mânes lyonnais et faire pénétrer une faible clarté dans les ténèbres éternels (sic). Au-dessous de ces génies funèbres, des hiboux, oiseaux de nuit, sortaient effrayés du sépulcre et formaient quatre groupes qui soutenaient les thurifères, vases où brûlaient les parfums et l’encens. De la coupole du tombeau s’élevait une pyramide portant l’urne fatale, objet de tous les regrets : au piédestal, deux femmes voilées étaient sculptées, tenant des lacrymatoires et paraissant abîmées dans le désespoir. » (cité par Martin, 1908, p. 256-257)